Une microhématurie peut être bénigne, mais elle peut aussi être le signe d’une maladie plus grave. Bien que, selon des études récentes, il s’agisse dans 80% des cas d’une cause idiopathique sans valeur pathologique, les patients présentant une microhématurie doivent être examinés plus avant. Il n’y a pas de consensus international sur la portée des études. Une stratification du risque est proposée pour évaluer l’indication d’une orientation vers un spécialiste.

Une microhématurie correspond à une addition d’au moins trois érythrocytes par champ visuel dans l’analyse microscopique et peut également être indiquée par des bandelettes de test urinaire [1]. La microhématurie est souvent asymptomatique et présente une prévalence d’environ 4 à 5 % dans la pratique clinique quotidienne [2]. La cause de la microhématurie reste inconnue dans plus de deux tiers des résultats positifs. Dans les autres cas, il s’agit d’une lithiase, d’une hémorragie de la prostate, d’un cancer, d’une infection ou d’une maladie rénale glomérulaire [1]. Dans le guide de la DEGAM, le terme “hématurie non visible” est utilisé à la place de microhématurie, celle-ci étant définie comme suit : si plus de 3000 érythrocytes/minute environ sont excrétés dans l’urine primaire, ce qui correspond à >10 érythrocytes/µl d’urine [1,3]. Dans les tests de bandelettes urinaires habituels, la limite inférieure de détection est de 5 érythrocytes intacts ou 10 hémolysés/µl d’urine.

Recommandations pour le diagnostic de base

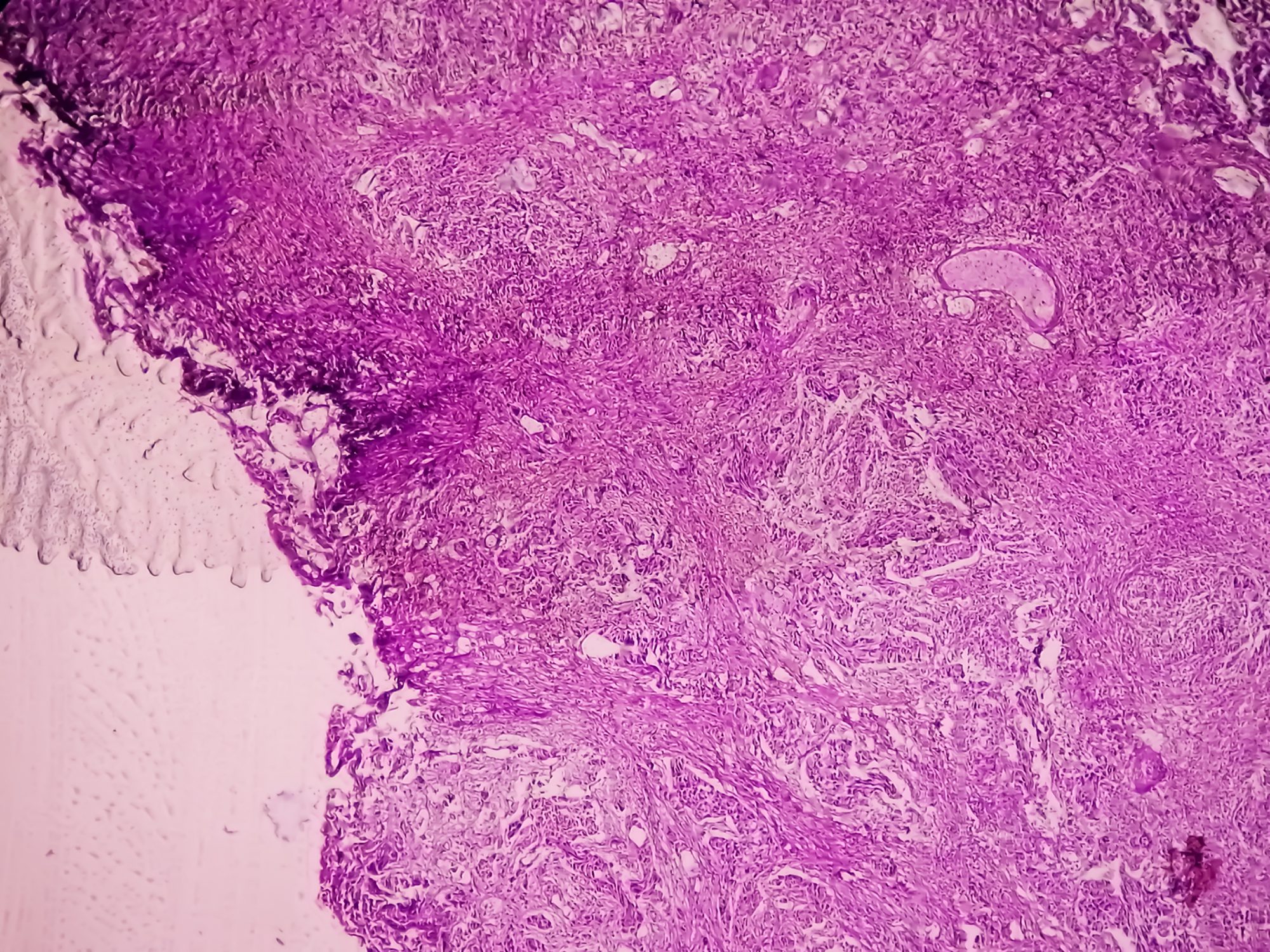

Chez les patients présentant une microhématurie, il est recommandé, en plus de l’anamnèse et de l’examen physique, de déterminer les paramètres de l’inflammation et les valeurs de rétention rénale et, le cas échéant, de réaliser une échographie des reins et de la vessie [1,3]. La microscopie urinaire permet de différencier les causes glomérulaires (présence d’acanthocytes ou de cylindres érythrocytaires) et non glomérulaires (présence d’érythrocytes normomorphes) [1]. Une albuminurie est un argument en faveur d’une origine néphrogénique et nécessite généralement une prise en charge interniste et néphrologique supplémentaire [1]. Les patients présentant une hématurie glomérulaire isolée ont un risque plus élevé de maladie rénale et doivent subir des examens de contrôle deux fois par an. En cas d’hématurie non glomérulaire, les patients présentant des facteurs de risque tels que le tabagisme, l’âge avancé et le sexe masculin et/ou l’exposition à des cancérogènes potentiels tels que le goudron ou les produits métallurgiques, les peintures et les solvants, doivent envisager un diagnostic élargi et adapté au risque (par exemple, urétrocystoscopie, cytologie urinaire et, le cas échéant, urographie par scanner), bien que les recommandations des sociétés savantes internationales à ce sujet ne soient pas uniformes.

Examen cystoscopique indiqué ?

Le carcinome urothélial de la vessie est la maladie maligne la plus fréquente des voies urinaires [4]. Alors que le risque estimé pour les patients présentant une hématurie peut atteindre 9%, la valeur correspondante pour les patients présentant une microhématurie est de 1,6% [5]. Devlies et al. mentionnent dans un article de synthèse paru en 2024 que, compte tenu de la faible prévalence des cancers urothéliaux de la vessie chez les patients présentant une microhématurie, il existe une controverse quant à l’utilité clinique supplémentaire de la cystoscopie [6–8]. Les études suivantes sont citées dans la revue systématique :

Madeb et al. [9] : Sur la base des données du registre, 258 patients masculins atteints de microhématurie ont été suivis. Deux d’entre eux ont été diagnostiqués avec un carcinome urothélial de la vessie au cours de l’évolution ; l’un après une période de 6,7 ans et l’autre après 11,4 ans.

Jaffe et al. [10]: Une urographie intraveineuse a été réalisée chez 75 des 212 patients présentant une microhématurie et un résultat initial négatif. Parmi ces 75 patients, deux ont été diagnostiqués avec une tumeur de l’urètre et un avec une tumeur du bassinet.

Devlies et al. suggèrent de discuter avec les patients de la procédure à suivre après le basidiagnostic et de leur présenter les avantages et les inconvénients de chaque procédure [6]. Au fil des années, la cystoscopie est passée d’une intervention sous anesthésie générale à une procédure ambulatoire sous anesthésie locale. Récemment, des modalités cystoscopiques améliorées sont devenues disponibles, telles que la cytoscopie basée sur la fluorescence, la cystoscopie basée sur la photodynamique, l’imagerie à bande étroite et/ou l’endomicroscopie laser confocale. L’identification de biomarqueurs alternatifs ayant une valeur informative équivalente à celle de la cytoscopie fait toujours l’objet d’efforts de recherche actuels [6].

Littérature :

- “Hématurie”, Urologie Planegg, www.ukmp.de/news/aktuelles/fachkreise,(dernière consultation 02.05.2024)

- Bolenz C, et al : Clarification de l’hématurie. Dtsch Arztebl Int 2018 ; 115 : 801-807.

- “Hématurie non visible (HNV)”, Recommandation de traitement S1 de la DEGAM. N° de registre AWMF 053-02.

- Sung H, et al : Global cancer statistics 2020 : GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2021 ; 71 : 209-249.

- Takeuchi M, et al : Prévalence du cancer et stratification du risque chez les adultes se présentant avec une hématurie : une étude de cohorte basée sur la population. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes 2021 ; 5 : 308-319.

- Devlies W, et al : La précision diagnostique de la cystoscopie pour la détection du cancer de la vessie chez les adultes présentant une hématurie : une revue systématique du bureau des lignes directrices de l’Association européenne d’urologie. Eur Urol Focus 2024 ; 10(1) : 115-122.

- Jubber I, et al : Non-visible haematuria for the detection of bladder, upper tract, and kidney cancer : an updated systematic review and meta-analysis. Eur Urol 2020 ; 77 : 583-598.

- Malmstrom PU, et al. : Progress towards a Nordic standard for the investigation of haematuria : 2019. Scand J Urol 2019 ; 53 : 1-6.

- Madeb R, et al : Résultat à long terme des patients avec un bilan négatif pour une microhaematurie asymptomatique. Urologie 2010 ; 75 : 20-25.

- Jaffe JS, et al : Un nouvel algorithme de diagnostic pour l’évaluation de l’hématurie microscopique. Urologie 2001 ; 57 : 889-894.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2024 ; 19(5) : 42