Les insuffisances valvulaires AV sont relativement fréquentes, ont une incidence sur le pronostic et sont globalement sous-traitées. En ce qui concerne le mécanisme d’apparition, on distingue les insuffisances primaires, dans lesquelles un défaut structurel de la valve est déterminant, et les insuffisances secondaires, dans lesquelles une fuite se produit malgré une valve structurellement intacte en raison d’une modification géométrique du ventricule et/ou de l’oreillette.

Les fuites des valves auriculo-ventriculaires (valves AV), mitrale et tricuspide, sont des pathologies relativement fréquentes qui, malgré leur importance pronostique, ne sont souvent pas traitées de manière adéquate. L’une des principales raisons de ce sous-traitement est qu’il existe souvent un risque élevé de chirurgie au moment du diagnostic. Ces dernières années, différentes procédures par cathéter ont été développées pour permettre un traitement efficace et sûr des maladies des valves AV, même à un stade avancé de la maladie. L’article suivant donne un aperçu des options de traitement interventionnel actuellement disponibles pour les maladies des valves AV.

Traitement de l’insuffisance valvulaire mitrale

Le traitement recommandé pour l’insuffisance valvulaire mitrale (IM) dépend essentiellement de son mécanisme d’apparition, c’est pourquoi une caractérisation complète du Vitium doit toujours être effectuée dans le cadre du diagnostic initial. L’IM primaire est une lésion structurelle directe des feuillets valvulaires, les plus fréquents étant le prolapsus et le flail. L’IM secondaire est due à des modifications géométriques du ventricule gauche (VG) ou de l’oreillette (AV), par exemple à la suite d’une insuffisance cardiaque, d’un infarctus du myocarde antérieur ou d’une fibrillation auriculaire, qui entraînent une restriction des feuillets valvulaires et/ou une dilatation de l’anneau valvulaire. Quel que soit le mécanisme, l’IM de haut grade est associée à une mortalité élevée et à une survie à 10 ans réduite de moitié par rapport à un collectif d’âge équivalent [1]. Cela s’explique essentiellement par le fait que la charge volumique du VG associée à la maladie entraîne une insuffisance cardiaque progressive et finalement terminale.

Dans le cas de l’IM primaire de haut grade, dès les premiers signes d’un début de dysfonctionnement du cœur gauche, avant même l’apparition des symptômes, une intervention chirurgicale (de préférence une reconstruction valvulaire) est de bon pronostic et donc clairement recommandée. Les lignes directrices actuelles recommandent une reconstruction chirurgicale de classe I en présence de symptômes, d’une dilatation du VG (diamètre systolique final du ventricule gauche ≥40 mm), ou d’une légère réduction de la fonction de pompage du VG (fraction d’éjection du ventricule gauche ≤60%) [2]. Même si la fuite entraîne une fibrillation auriculaire, ou une hypertension pulmonaire (pression artérielle pulmonaire systolique >50 mmHg), une intervention chirurgicale doit être envisagée (recommandation de classe IIa). Ce niveau de recommandation s’applique également à une augmentation significative de l’oreillette suite à l’IM, lorsque l’intervention est réalisée dans un centre pour valves cardiaques et qu’une réparation durable est jugée probable [2]. Dans les études précédentes, les procédures de traitement par cathéter se sont avérées inférieures au traitement chirurgical en cas d’IM primaire et ne sont donc actuellement envisagées que chez les patients symptomatiques présentant un risque opératoire très élevé (recommandation de classe IIb). Une étude actuellement en cours compare les avantages du traitement chirurgical et du traitement par cathéter chez les patients atteints d’IM primaire et présentant un risque chirurgical modéré. Comme l’efficacité des procédures de cathétérisme s’est nettement améliorée ces dernières années grâce aux développements techniques et à l’expérience croissante, un changement de paradigme est en principe envisageable à l’avenir pour ce groupe de patients.

En cas d’IM secondaire, un traitement de l’insuffisance cardiaque conforme aux directives doit être mis en place avant d’évaluer les options chirurgicales ou de cathétérisme [2]. Le traitement médicamenteux de l’insuffisance cardiaque et la thérapie de resynchronisation cardiaque ont tous deux le potentiel de réduire considérablement la gravité de l’IM. Ce n’est que si une fuite importante et symptomatique persiste après cela que des procédures chirurgicales/interventionnelles doivent être évaluées par l’équipe de cardiologie (recommandation de classe I). Si une opération cardiaque est prévue pour d’autres raisons et qu’elle peut être réalisée en toute sécurité (par exemple, un pontage), il est clairement recommandé de traiter également une IM secondaire (recommandation de classe I). Cependant, dans la plupart des cas, le risque opératoire en cas d’IM secondaire est souvent élevé compte tenu des comorbidités et le rapport bénéfice/risque d’une chirurgie isolée est mauvais. Une telle intervention isolée ne doit donc être envisagée que chez les patients symptomatiques présentant un risque opératoire très faible (recommandation de classe IIb). Pour la proportion non négligeable de patients qui, malgré un traitement optimal de l’insuffisance cardiaque, restent symptomatiques et présentent un risque élevé de chirurgie, les procédures par cathéter constituent une option de traitement importante. La reconstruction à base de voile est la méthode de cathétérisme la plus développée et la plus utilisée : Elle consiste à introduire un système de cathéter dans l’oreillette droite par la veine inguinale et dans l’oreillette gauche par ponction du septum auriculaire (voie transseptale). Enfin, les feuillets de la valve mitrale sont saisis à l’aide d’un système de préhension spécial et agrafés les uns aux autres par l’implantation d’un ou plusieurs clips dans la zone de la fuite. Dans l’étude randomisée COAPT publiée en 2018, le traitement a réduit de manière significative à la fois la mortalité globale et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque [3]. Le traitement de huit patients a déjà permis d’éviter un décès au cours de la période de suivi de trois ans. Cette étude comportait toutefois une série de critères d’inclusion et d’exclusion parfois très stricts, et une autre étude publiée à peu près au même moment (MITRA-FR), dont les critères étaient en partie différents, n’a pas pu montrer de bénéfice pronostique du traitement. Dans les directives actuelles, suite aux études, une recommandation de classe IIa a certes été émise pour la première fois pour la reconstruction de la valve mitrale à base de voile, mais cette recommandation est liée à la présence de caractéristiques souvent appelées aujourd’hui “critères COAPT”. Entre autres, la surface effective d’ouverture de régurgitation (EROA) de l’IM doit être d’au moins 0,3 cm², le VG ne doit pas être trop dilaté (LVESD <70 mm) et l’insuffisance cardiaque gauche ne doit pas être trop avancée (FE VG <20%). D’autres “critères COAPT” importants sont l’absence d’hypertension pulmonaire sévère, d’insuffisance cardiaque droite, ou de BPCO sévère. Même dans des conditions réelles, le résultat est significativement meilleur en présence de ces critères [4].

Il est possible qu’en plus des différences dans la sélection des patients, une qualité insuffisante de la procédure ait contribué au résultat négatif de l’essai MITRA-FR. En effet, des études récentes ont montré que la reconstruction de la valve mitrale à partir d’une voile permettait d’obtenir un bénéfice symptomatique important même si les critères COAPT n’étaient pas remplis [5,6]. Les progrès techniques des appareils et l’expérience croissante des chirurgiens ont probablement contribué, à la lumière des nouvelles données, à une amélioration significative de la qualité des procédures, permettant ainsi de mieux traiter les patients moins bien adaptés. Actuellement, les lignes directrices recommandent une reconstruction à base de voiles ou d’autres procédures d’intervention par cathéter appropriées pour les patients qui ne répondent pas aux critères COAPT.

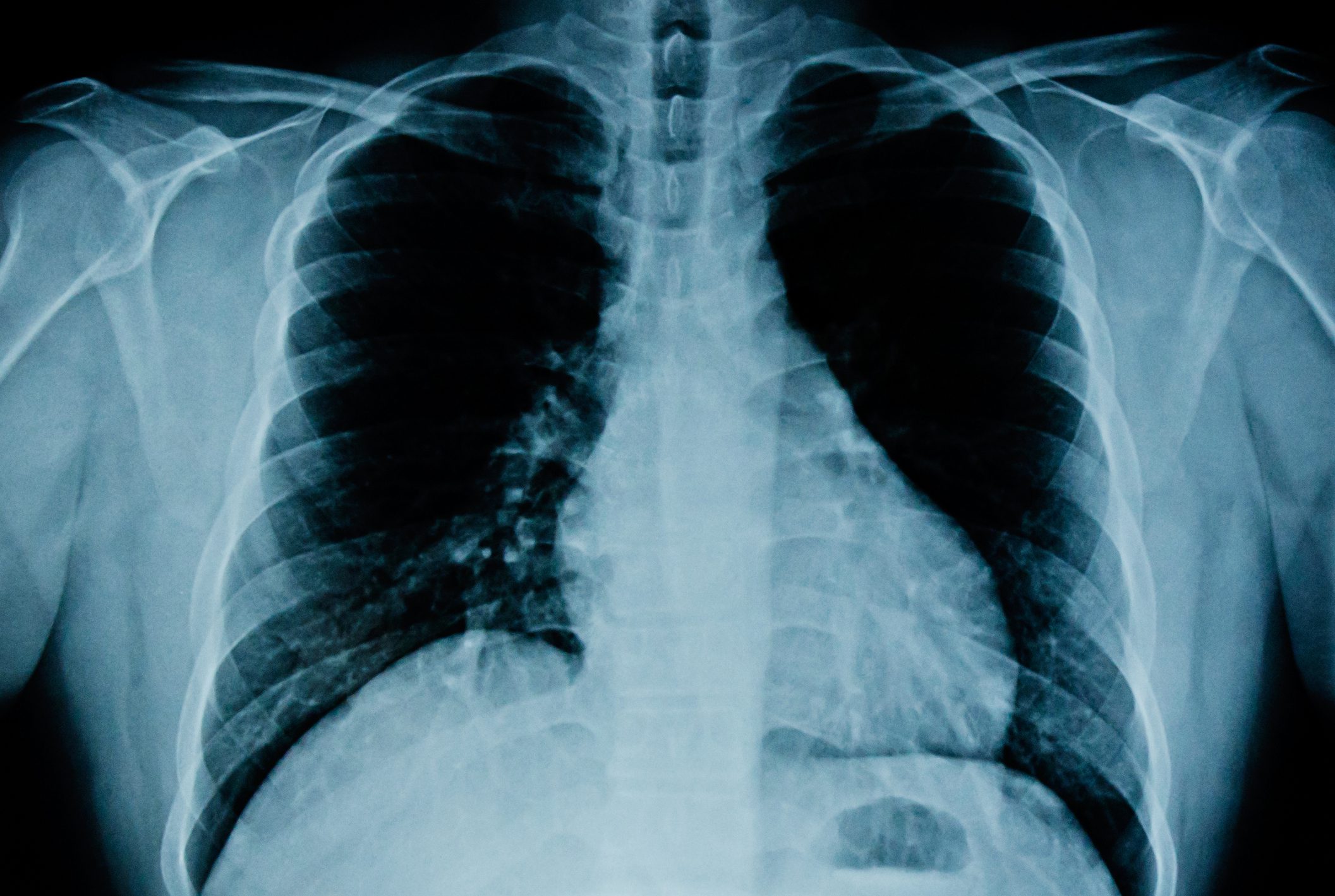

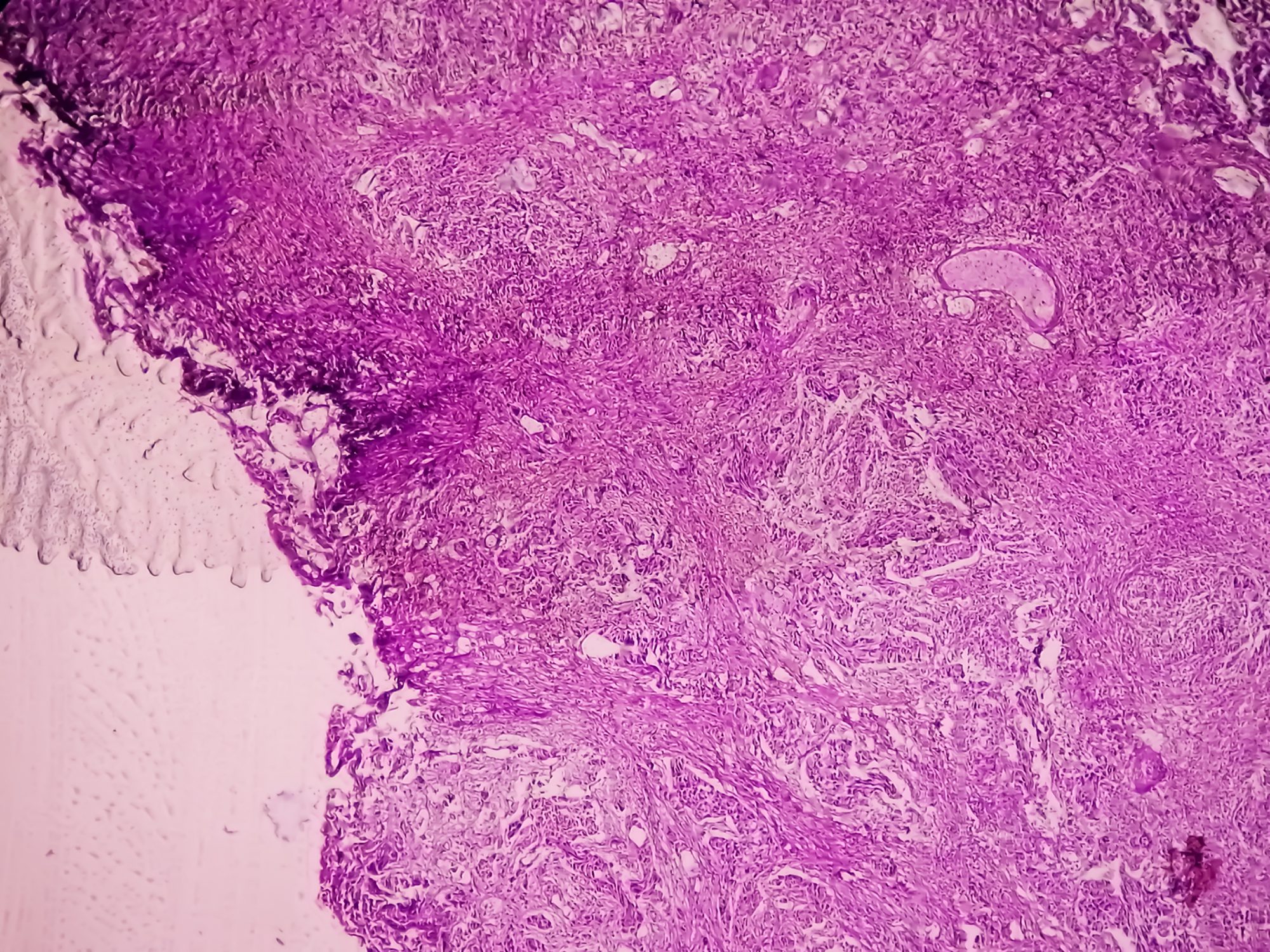

En Europe, deux systèmes de reconstruction de la valve mitrale à base de voile sont actuellement autorisés (MitraClip de la société Abbott et PASCAL de la société Edwards Lifesciences). Une analyse intérimaire de l’étude randomisée CLASP-IID/IIF actuellement en cours n’a pas montré d’avantage clair de l’un des deux systèmes en termes de sécurité et d’efficacité [7]. Une analyse récente du monde réel, ajustée au score de propension, est parvenue à la même conclusion [8]. Dans les deux études, le dispositif PASCAL a obtenu des résultats légèrement supérieurs en termes de réduction de l’IM, l’amélioration clinique ayant tendance à être légèrement meilleure après MitraClip. Les études actuellement en cours montreront si ces différences sont reproductibles et cliniquement pertinentes. Le traitement réussi d’une IM de haut grade avec le système MitraClip est illustré à titre d’exemple dans la figure 1 .

L’anuloplastie par cathéter, qui consiste à fixer une bande dans l’anneau valvulaire à l’aide de vis d’ancrage spéciales et à finalement resserrer l’anneau en resserrant la bande, et le remplacement valvulaire par cathéter sont d’autres méthodes prometteuses de traitement de l’IM [9,10]. L’anuloplastie est particulièrement indiquée lorsque le mécanisme principal de la fuite est une dilatation annulaire. Le système Cardioband (Edwards Lifesciences) est autorisé en Europe depuis 2015.

Le remplacement valvulaire mitral par cathéter est une option de traitement pour les patients présentant une anatomie valvulaire complexe et une mauvaise adéquation avec la reconstruction à partir de la voile. La plupart des systèmes sont encore en phase d’essais cliniques. Toutefois, depuis 2020, le premier système d’implantation de la valve mitrale par cathéter, le Tendyne-Device (Abbott), a été approuvé en Europe. Dans ce système, une bioprothèse valvulaire auto-expansible est insérée par voie transpicale, déployée dans l’annulus de la valve mitrale et fixée à l’apex par un câble de maintien spécial (tether). Dans une première analyse, la sécurité de la procédure et le succès aigu de la procédure étaient très élevés : ainsi, 97 implantations sur 100 ont été réussies et aucun décès périprocédural n’a été enregistré [9]. Néanmoins, la mortalité était très élevée – en particulier dans les trois premiers mois suivant l’intervention – ce qui témoigne d’une sélection sous-optimale des patients. Les études en cours fourniront des données importantes pour une sélection adéquate des patients. Les premières expériences avec des systèmes permettant un remplacement de la valve mitrale par voie transfémorale sont également prometteuses. Il est possible qu’une telle approche moins invasive permette de réduire la mortalité post-procédurale.

Traitement de l’insuffisance de la valve tricuspide

L’insuffisance valvulaire tricuspide (IVT) est relativement fréquente, en particulier chez les personnes âgées, mais globalement sous-diagnostiquée malgré son importance clinique et pronostique. Dans une étude américaine récente, une personne sur 25 âgée de plus de 75 ans présentait une TI au moins modérée [11]. Comme pour l’IM, on distingue les TI primaires et secondaires, l’origine secondaire étant nettement plus fréquente (90% des cas) [11]. Les causes principales sont la charge ou la dilatation chronique du cœur droit suite à une maladie du cœur gauche ou des vaisseaux pulmonaires, ainsi que l’augmentation de la taille de l’oreillette droite suite à une fibrillation auriculaire chronique. La mortalité à 1 an des TI secondaires peut atteindre 30% [11]. Un problème majeur est que la maladie n’est souvent symptomatique qu’à des stades très avancés et donc souvent diagnostiquée tardivement. Pour tenir compte de cette problématique et rendre néanmoins visibles les effets des interventions thérapeutiques, l’échelle de graduation de la TI a été récemment étendue aux grades “massif” (EROA 60-79 mm²) et “torrentiel” (EROA ≥80 mm²) [12].

La chirurgie isolée n’est recommandée pour les TI qu’aux stades très précoces de la maladie, car le risque d’une telle intervention est très élevé : ainsi, dans une étude récente, le taux de mortalité hospitalière était de 10% et particulièrement élevé pour les TI secondaires (14%) [13]. En cas de TI primaire, les recommandations actuelles préconisent de n’opérer qu’en l’absence de dysfonctionnement grave du VR (recommandation de classe I) et, en cas de TI secondaire, de ne pas présenter de dysfonctionnement grave du VG ni d’hypertension pulmonaire sévère (recommandation de classe IIa) [2]. Si une intervention cardiaque est effectuée pour d’autres raisons, une IC de haut grade doit toujours être prise en charge (recommandation de classe I) et une prise en charge conjointe doit également être envisagée en cas d’IC primaire de grade moyen et d’IC secondaire de faible grade avec dilatation annulaire prononcée (recommandation de classe IIa) [2]. Cependant, dans l’étude randomisée CTCR-MVS publiée en 2021, la prise en charge conjointe d’une TI de degré moyen ou léger dans le cadre d’une chirurgie de la valve mitrale n’a amélioré ni le pronostic ni le résultat clinique [14].

Par analogie avec la valve mitrale, l’IT secondaire est souvent réversible si la cause est traitée. Avant de planifier une intervention/opération, il convient donc toujours de traiter de manière optimale les maladies qui en sont la cause. Il s’agit notamment de l’insuffisance cardiaque gauche, des maladies valvulaires du cœur gauche, de l’hypertension pulmonaire et de la fibrillation auriculaire. Selon les lignes directrices actuelles, si une TI symptomatique de haut niveau persiste, des procédures de traitement interventionnel doivent être envisagées (recommandation de classe IIb) [2]. En principe, les mêmes procédures basées sur un cathéter sont disponibles pour le traitement de l’IVT que pour le traitement de l’IM [15]. Les premières études ont donné des résultats très prometteurs pour la reconstruction à base de voile, l’annuloplastie par cathéter et le remplacement valvulaire transfémoral [15]. La plupart des données empiriques sont également disponibles pour la valve tricuspide pour la reconstruction basée sur la voile. Actuellement, les dispositifs TriClip et PASCAL pour la reconstruction à base de voile et le système Cardioband pour l’anuloplastie à base de cathéter sont approuvés en Europe.

Dans l’étude TRILUMINATE, 85 patients ont été traités avec le système TriClip. L’implantation a réussi dans tous les cas et, après un suivi de deux ans, une réduction continue de l’insuffisance (85% de gravité inférieure à celle d’avant le traitement) et une amélioration des symptômes (stade I/II de la NYHA chez 81%) ont été obtenues [16]. De plus, le taux d’hospitalisation pour insuffisance cardiaque était environ deux fois moins élevé dans les deux ans suivant l’intervention qu’avant. Le développement technique du système, qui en est aujourd’hui à sa quatrième génération (TriClip G4), a permis d’améliorer l’efficacité du traitement au cours des dernières années. Les patients présentant des défauts de coaptation importants peuvent désormais être traités de manière nettement plus efficace : Alors que les générations précédentes (TriClip NTR et XTR) ne permettaient généralement pas de traiter efficacement les défauts de coaptation de plus de 7,2 mm ou 8,4 mm, une étude récente a montré que même les défauts de plus de 10 mm pouvaient être traités avec succès dans 93% des cas, avec une nette amélioration des symptômes. [17].

Deux études de registre, TriCLASP et CLASP TR, ont également montré un succès élevé de la procédure pour le dispositif PASCAL (implantation réussie dans plus de 90% des cas), une réduction durable de l’insuffisance dans près de 90% des cas et une amélioration clinique associée [18,19].

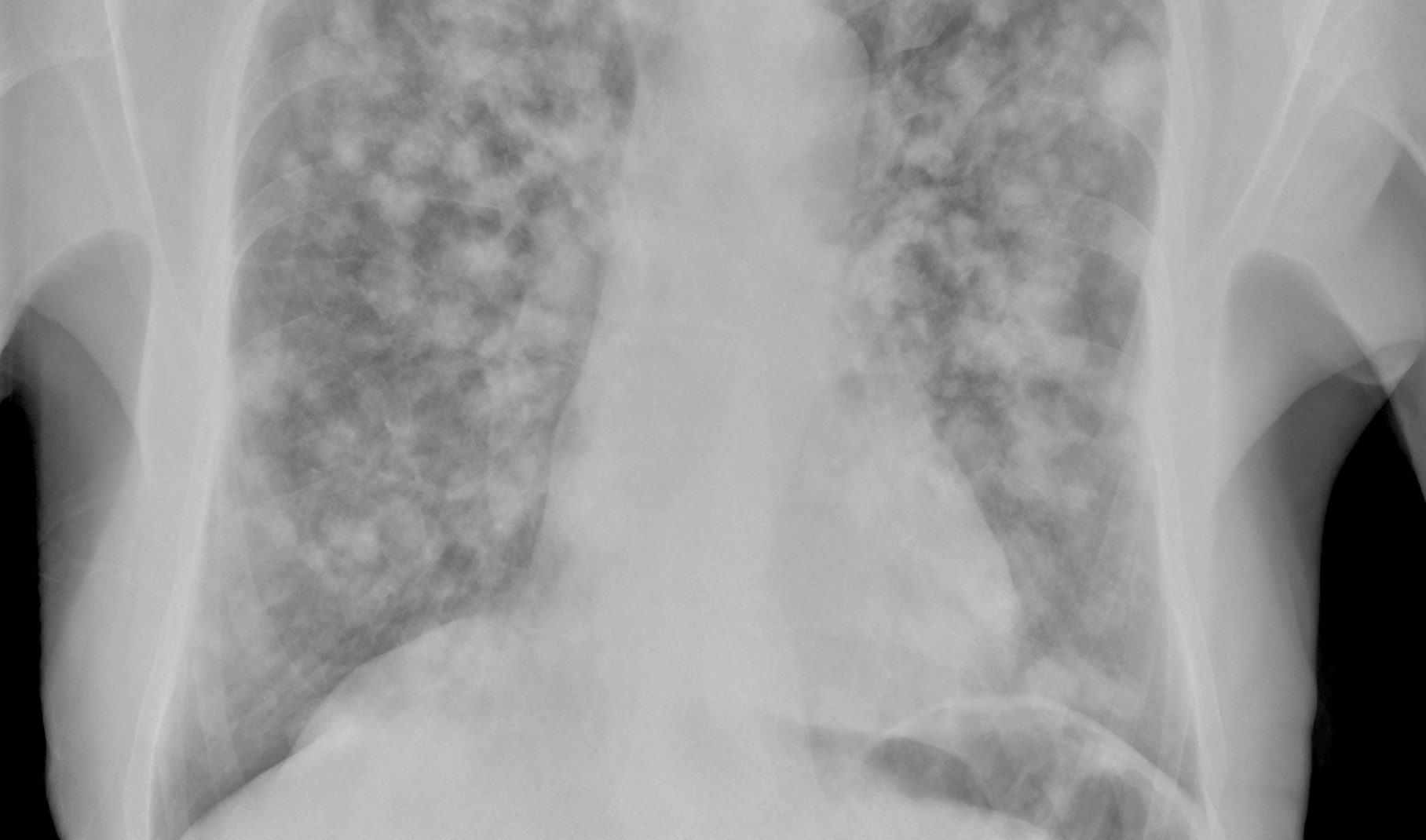

De même, dans l’étude TRI-REPAIR publiée en 2019, l’implantation du Cardioband a été un succès dans tous les cas et a été associée à une réduction durable de la fuite (insuffisance résiduelle au plus modérée chez les ¾ des patients après deux ans) [15]. La figure 2 illustre le traitement réussi d’une TI de haut grade avec le système Cardioband.

Il existe également des systèmes de remplacement valvulaire par cathéter pour le traitement de l’IVT. Le système EVOQUE permet l’implantation transfémorale d’une bioprothèse et a été utilisé avec succès chez 98% des 56 patients inclus dans une petite étude (TRISCEND). Après 30 jours, tous les patients implantés avec succès présentaient une insuffisance résiduelle tout au plus légère et une amélioration clinique et fonctionnelle significative [20].

Il est important de noter que toutes les procédures mentionnées (reconstruction à base de voile, anuloplastie et remplacement valvulaire) permettent d’obtenir non seulement une amélioration symptomatique marquée, mais aussi un remodelage VR inversé pertinent (réduction de 10% du diamètre basal du ventricule droit en fin de diastole) [21–23]. Il n’existe pas encore de données issues d’études randomisées comparant les méthodes d’intervention au traitement médicamenteux. Toutefois, de telles études ont déjà été lancées et une étude pondérée par le score de propension a déjà fourni les premières indications d’un avantage en termes de survie après une intervention sur la valve tricuspide par cathétérisme par rapport à un traitement médicamenteux (mortalité à 1 an de 23% contre 36%) [24].

Messages Take-Home

- Les insuffisances valvulaires AV sont relativement fréquentes, ont une incidence sur le pronostic et sont globalement sous-traitées.

- En ce qui concerne le mécanisme d’apparition, on distingue les insuffisances primaires, dans lesquelles un défaut structurel de la valve est déterminant, et les insuffisances secondaires, dans lesquelles une fuite se produit malgré une valve structurellement intacte en raison d’une modification géométrique du ventricule et/ou de l’oreillette.

- Le traitement de première ligne des insuffisances valvulaires AV primaires est la reconstruction chirurgicale. Les techniques assistées par cathéter sont envisagées lorsque le risque est trop élevé pour une chirurgie conventionnelle.

- En cas d’insuffisance secondaire, il convient d’abord d’identifier la cause sous-jacente.

La prise en charge de la maladie (en particulier l’insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire ou l’hypertension pulmonaire) doit être optimale. En cas de persistance d’une fuite symptomatique, des interventions chirurgicales peuvent être envisagées en fonction du risque opératoire et de la présence d’autres maladies cardiaques nécessitant un traitement.

Les traitements chirurgicaux et par cathéter peuvent être envisagés.

Littérature :

- Dziadzko V, Clavel M-A, Dziadzko M, et al.: Outcome and undertreatment of mitral regurgitation: a community cohort study. Lancet (London, England) 2018; 391: 960–969. doi:10.1016/S0140-6736(18)30473-2

- Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al.: 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2021; 43: 561–632. doi:10.1093/EURHEARTJ/EHAB395

- Mack MJ, Lindenfeld JA, Abraham WT, et al.: 3-Year Outcomes of Transcatheter Mitral Valve Repair in Patients With Heart Failure. J Am Coll Cardiol 2021; 77: 1029–1040. doi: 10.1016/j.jacc.2020.12.047

- Adamo M, Fiorelli F, Melica B, et al : COAPT-Like Profile Predicts Long-Term Outcomes in Patients With Secondary Mitral Regurgitation Undergoing MitraClip Implantation. JACC Cardiovasc Interv 2021 ; 14 : 15-25. doi : 10.1016/J.JCIN.2020.09.050

- Lindenfeld J, Abraham WT, Grayburn PA, et al.: Association of Effective Regurgitation Orifice Area to Left Ventricular End-Diastolic Volume Ratio With Transcatheter Mitral Valve Repair Outcomes: A Secondary Analysis of the COAPT Trial. JAMA Cardiol 2021; 6: 427–436. doi: 10.1001/JAMACARDIO.2020.7200

- Tang G, Mahoney P, von Bardeleben S, et al.: One-Year Outcomes in Patients With Secondary MR Outside the COAPT Criteria: From the MitraClipTM Global EXPAND Study. TVT Kongress 2022. Im Internet: https://d18mqtxkrsjgmh.cloudfront.net/public/2022-06/6cd57b6d-e9dc-4fc1-a6fc-d3c5a81be533.pdf

- D. Scott Lim M, Robert L. Smith M, Linda D. Gillam, MD M, et al.: Randomized Comparison of Transcatheter Edge-to-Edge Repair for Degenerative Mitral Regurgitation in Prohibitive Surgical Risk Patients. JACC Cardiovasc Interv 2022. doi: 10.1016/J.JCIN.2022.09.005

- Victor Mauri M, Atsushi Sugiura, MD P, Max Spieker M, et al.: Early Outcomes of 2 Mitral Valve Transcatheter Leaflet Approximation Devices: A Propensity Score–Matched Multicenter Comparison. JACC Cardiovasc Interv 2022. doi: 10.1016/J.JCIN.2022.10.008

- Muller DWM, Sorajja P, Duncan A, et al.: 2-Year Outcomes of Transcatheter Mitral Valve Replacement in Patients With Severe Symptomatic Mitral Regurgitation. J Am Coll Cardiol 2021; 78: 1847–1859. doi: 10.1016/J.JACC.2021.08.060

- Messika-Zeitoun D, Nickenig G, Latib A, et al.: Transcatheter mitral valve repair for functional mitral regurgitation using the Cardioband system: 1 year outcomes. Eur Heart J 2019; 40: 466–472. doi: 10.1093/EURHEARTJ/EHY424

- Topilsky Y, Maltais S, Medina Inojosa J, et al.: Burden of Tricuspid Regurgitation in Patients Diagnosed in the Community Setting. JACC Cardiovasc Imaging 2019; 12: 433–442. doi: 10.1016/j.jcmg.2018.06.014

- Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al.: 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart diseaseDeveloped by the Task Force for the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2021. doi:10.1093/EURHEARTJ/EHAB395

- Dreyfus J, Flagiello M, Bazire B, et al.: Isolated tricuspid valve surgery: impact of aetiology and clinical presentation on outcomes. Eur Heart J 2020; 41: 4304–4317. doi:10.1093/EURHEARTJ/EHAA643

- Gammie JS, Chu MWA, Falk V, et al.: Concomitant Tricuspid Repair in Patients with Degenerative Mitral Regurgitation. N Engl J Med 2021. doi: 10.1056/NEJMOA2115961/SUPPL_FILE/NEJMOA2115961_DATA-SHARING.PDF

- Praz F, Muraru D, Kreidel F, et al.: Transcatheter treatment for tricuspid valve disease. EuroIntervention 2021; 17: 791–808. doi:10.4244/EIJ-D-21-00695

- von Bardeleben S, Lurz P, Sitges M, et al.: Percutaneous Edge-to-Edge repair for TR: 2-Year outcomes from the TRILUMINATE trial. EuroPCR 2021. Im Internet: https://media.pcronline.com/diapos/EuroPCR2021/3890-20210518_0903_Clinical_Science_von_Bardeleben_Ralph_0000_(7752)/von_Bardeleben_Ralph_20211805_0648_VOD.pdf

- Lurz P, Lapp H, Schueler R, et al.: Real-world Outcomes for Tricuspid Edge-to-Edge Repair: Initial 30-Day Results from the TriClipTM bRIGHT Study. EuroPCR 2022. Im Internet: https://media.pcronline.com/diapos/EuroPCR2022/2639-20220519_0945_Room_Maillot_Lurz_Philipp_1111111_(5992)/Lurz_Philipp_20220519_0830_Room_Maillot.pdf

- Hahn RT : Réparation de la valve tricuspide par transcathéter : résultats de l’étude CLASP TR à un an. EuroPCR 2022. Im Internet: https://media.pcronline.com/diapos/EuroPCR2022/2639-20220519_0915_Room_

Maillot_Hahn_Rebecca_1111111_(15410)/Hahn_Rebecca_

20220519_0830_Room_Maillot.pdf - Baldus S: 30-day outcomes for transcatheter tricuspid repair: TriCLASP post- market study. EuroPCR 2022

- Kodali S, Hahn RT, George I, et al.: Transfemoral Tricuspid Valve Replacement in Patients With Tricuspid Regurgitation: TRISCEND Study 30-Day Results. JACC Cardiovasc Interv 2022; 15: 471–480. doi: 10.1016/J.JCIN.2022.01.016

- Lurz P, Stephan von Bardeleben R, Weber M, et al.: Transcatheter Edge-to-Edge Repair for Treatment of Tricuspid Regurgitation. J Am Coll Cardiol 2021; 77: 229–239. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.038

- Webb JG, Chuang A (Ming yu), Meier D, et al.: Transcatheter Tricuspid Valve Replacement With the EVOQUE System: 1-Year Outcomes of a Multicenter, First-in-Human Experience. JACC Cardiovasc Interv 2022; 15: 481–491. doi: 10.1016/J.JCIN.2022.01.280

- Davidson CJ, Lim DS, Smith RL, et al.: Early Feasibility Study of Cardioband Tricuspid System for Functional Tricuspid Regurgitation: 30-Day Outcomes. JACC Cardiovasc Interv 2021; 14: 41–50.

doi : 10.1016/J.JCIN.2020.10.017 - Taramasso M, Benfari G, van der Bijl P, et al.: Transcatheter Versus Medical Treatment of Patients With Symptomatic Severe Tricuspid Regurgitation. J Am Coll Cardiol 2019; 74: 2998–3008. doi: 10.1016/J.JACC.2019.09.028.

CARDIOVASC 2023; 22(1): 5–9