Aunque los mecanismos fisiopatológicos de la rosácea aún no se conocen del todo, existen modelos explicativos consensuados. En consecuencia, la etiopatogenia es multifactorial, con componentes genéticos y ambientales. El tratamiento debe adaptarse individualmente a los síntomas y al fenotipo respectivo de la rosácea. La reducción de la densidad de los ácaros Demodex y los efectos antiinflamatorios se encuentran entre los mecanismos de acción más importantes de los tratamientos farmacológicos actuales.

“Los mecanismos más relevantes de la patogénesis de la rosácea son la desregulación inmunológica, la inflamación neurovascular y el deterioro de la barrera cutánea”, afirma el Prof. Dr. Vincenzo Bettoli, MD, Università di Ferrara (I) [1]. Las manifestaciones clínicas de la rosácea van desde el eritema y la telangiectasia hasta pápulas, pústulas y rubor en las zonas centrofaciales de la piel. Además, suele haber inflamación periocular y, a veces, hinchazón e hiperplasia cutáneas, lo que se conoce como phyma.

Etiopatogenia multifactorial

En un estudio observacional retrospectivo, 64 de 130 pacientes con rosácea declararon tener al menos un familiar con rosácea. Esto corresponde a una tasa del 49,2% y apoya la hipótesis de una predisposición genética [3]. Un gran estudio de gemelos (n=550) demostró que los factores genéticos explican el 46% de la varianza de la enfermedad y las influencias ambientales el 54% [4]. Se observó una mayor asociación entre las puntuaciones de la NRS (Sociedad Nacional de Rosácea) en los gemelos monocigóticos que en los no monocigóticos, lo que indica además una base genética.

En un artículo de revisión sobre la etiopatogenia de la rosácea publicado en 2023, se destaca el papel de la disbiosis microbiana, las interacciones neuroinmunes, la disfunción metabólica y la desregulación de las glándulas sebáceas, en referencia a los resultados de estudios recientes [2]. También existen numerosos factores desencadenantes que intervienen en la rosácea. Entre ellos se incluyen el calor, el frío, la comida picante, los rayos UV, el alcohol, los ácaros demodex y el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO) y el estrés oxidativo [1,5]. El profesor Bettoli subrayó que son muchos los hallazgos que apuntan a la implicación de los ácaros Demodex. En cuanto a la dieta, un análisis secundario publicado en 2021 concluyó que, aunque existen pruebas de que ciertos alimentos están asociados a la exacerbación de la rosácea, no se pueden derivar recomendaciones generales de ello [6].

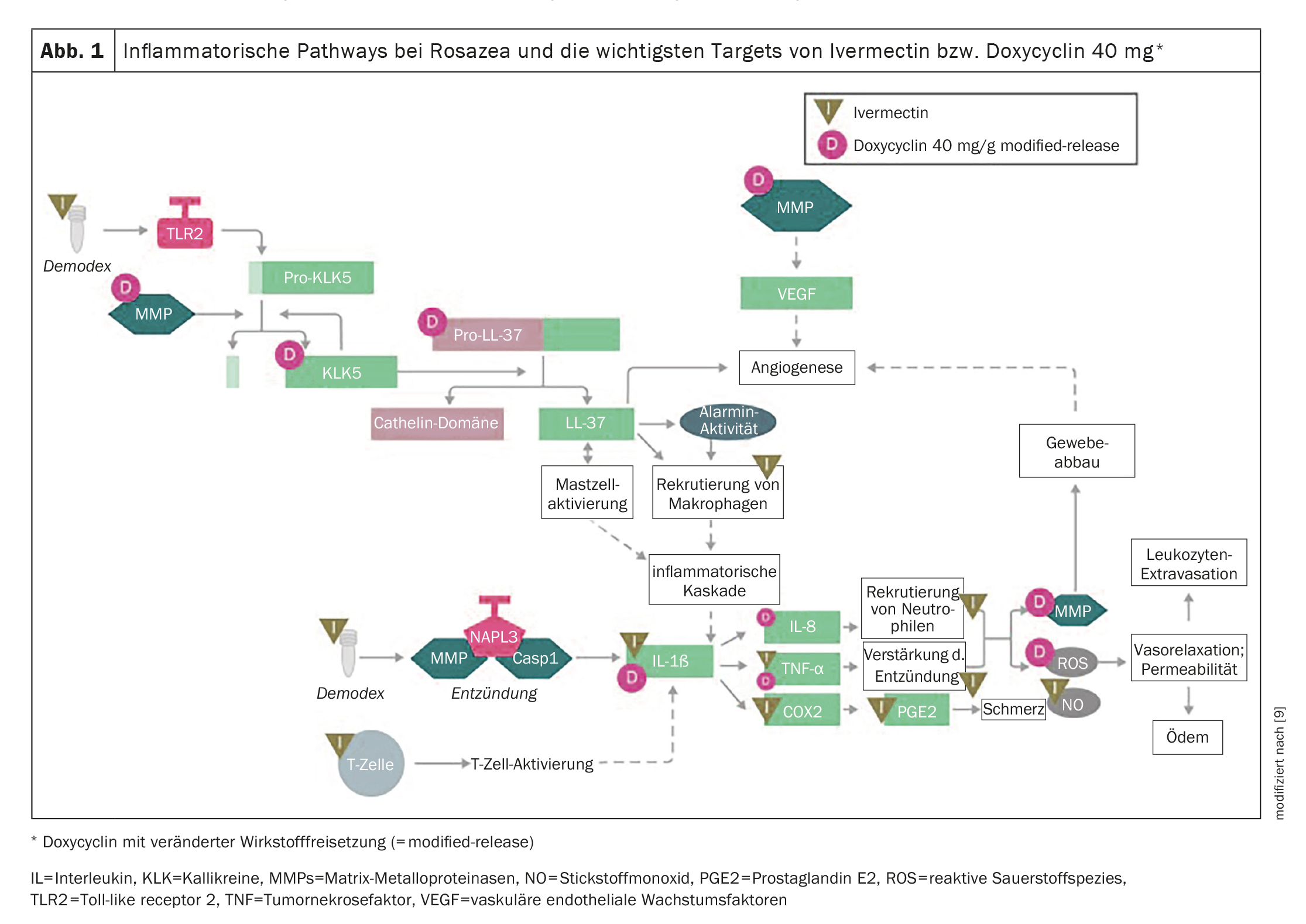

Objetivos terapéuticos de la ivermectina y la doxiciclina

Los pacientes con rosácea suelen tener una calidad de vida deteriorada y una baja autoestima [2]. El objetivo de la terapia es conseguir una piel lo más libre de apariencia posible. Para el tratamiento tópico de la rosácea se utiliza a menudo la ivermectina (Soolantra® crema 10 mg/g) o, en caso necesario, la brimonidina (Mirvaso® gel 3,3 mg/g) [7]. La doxiciclina (Oracea® 40 mg, cápsulas) se considera la “primera elección” para el tratamiento sistémico [7]. Las dianas moleculares y celulares de la ivermectina (Soolantra®) y la doxiciclina (Oracea®) se muestran en la figura 1 [1,9]. El efecto de la ivermectina en la rosácea se debe probablemente a dos componentes diferentes [5]: En primer lugar, debido a la estructura macrólida de la molécula de ivermectina, cabe suponer un efecto antiinflamatorio y, en segundo lugar, la ivermectina tiene un efecto neurotóxico y elimina los parásitos correspondientes en poco tiempo. El ácaro saprofito del folículo piloso Demodex folliculorum , que aparece en los folículos sebáceos de la cara en todos los adultos, pero que es hasta seis veces más frecuente en la rosácea, es un objetivo del efecto antiparasitario. Se puede conseguir una mejora significativa del estado de la piel reduciendo los ácaros demodex.

En la directriz se recomienda la doxiciclina a dosis bajas como tratamiento sistémico de primera elección. Según hallazgos recientes, un mecanismo de acción molecular de esta tetraciclina es que puede inhibir la activación proteolítica de las peptidasas relacionadas con la calicreína que son importantes para el desarrollo de la rosácea y la activación de la catelicidina, mediando así los efectos antiinflamatorios [8].

En general, la elección del principio activo debe individualizarse en función de las características fenotípicas de la rosácea, la agudeza de la enfermedad y el tipo de piel del paciente [5]. La directriz s2k actual recomienda combinar la terapia tópica con el tratamiento sistémico para las formas graves y muy inflamatorias [5]. Los estudios confirman los efectos favorables de la terapia combinada [5].

Congreso: Reunión anual de la EADV

Literatura:

- “Fisiopatología del acné y la rosácea”, Prof. Dr. Vincenzo Bettoli, MD, ID de sesión D1T11.1, Acné y rosácea, Reunión anual de la EADV 11-13 de octubre de 2023

- Chen C, et al: Exploración de la patogénesis y los tratamientos dirigidos al mecanismo de la rosácea: conocimientos previos y actualizaciones. Biomedicinas 2023; 11(8): 2153.

- Dall’Oglio F, Fusto C, Micali G: Transmisión intrafamiliar de la rosácea en seis generaciones: un estudio observacional retrospectivo. J Clin Aesthet Dermatol 2022; 15(2): 35-39.

- Aldrich N, et al: Genetic vs Environmental Factors That Correlate With Rosacea: A Cohort-Based Survey of Twins. JAMA Dermatol 2015; 151(11): 1213-1219.

- Directriz S2k “Rosácea”, 2022, registro AWMF nº 013-065.

- Searle T, et al: Rosácea y dieta: ¿qué hay de nuevo en 2021? J Clin Aesthet Dermatol 2021; 14(12): 49-54.

- Swissmedic: Información sobre medicamentos, www.swissmedicinfo.ch,(último acceso 29.11.2023)

- Kanada KN, Nakatsuji T, Gallo RL: La doxiciclina inhibe indirectamente la activación proteolítica de las peptidasas relacionadas con la calicreína tríptica y la activación de la catelicidina. J Invest Dermatol 2012; 132(5): 1435-1442.

- Steinhoff M, et al: Ivermectina tópica 10 mg/g y doxiciclina oral 40 mg de liberación modificada: evidencia actual sobre el uso complementario de los tratamientos antiinflamatorios de la rosácea. Adv Ther 2016; 33(9): 1481-1501.

DERMATOLOGIE PRAXIS 2023; 33(6): 34-35 (publicado el 13.12.23, antes de impresión)