Los glioblastomas son una forma particularmente agresiva de tumor cerebral. A día de hoy, son incurables. A pesar de los importantes avances en la comprensión de la patogenia molecular y la biología de este tumor en la última década, el pronóstico para los pacientes sigue siendo malo. Es necesario seguir explorando nuevas estrategias, retos actuales y direcciones futuras para el descubrimiento de nuevos biomarcadores y dianas terapéuticas.

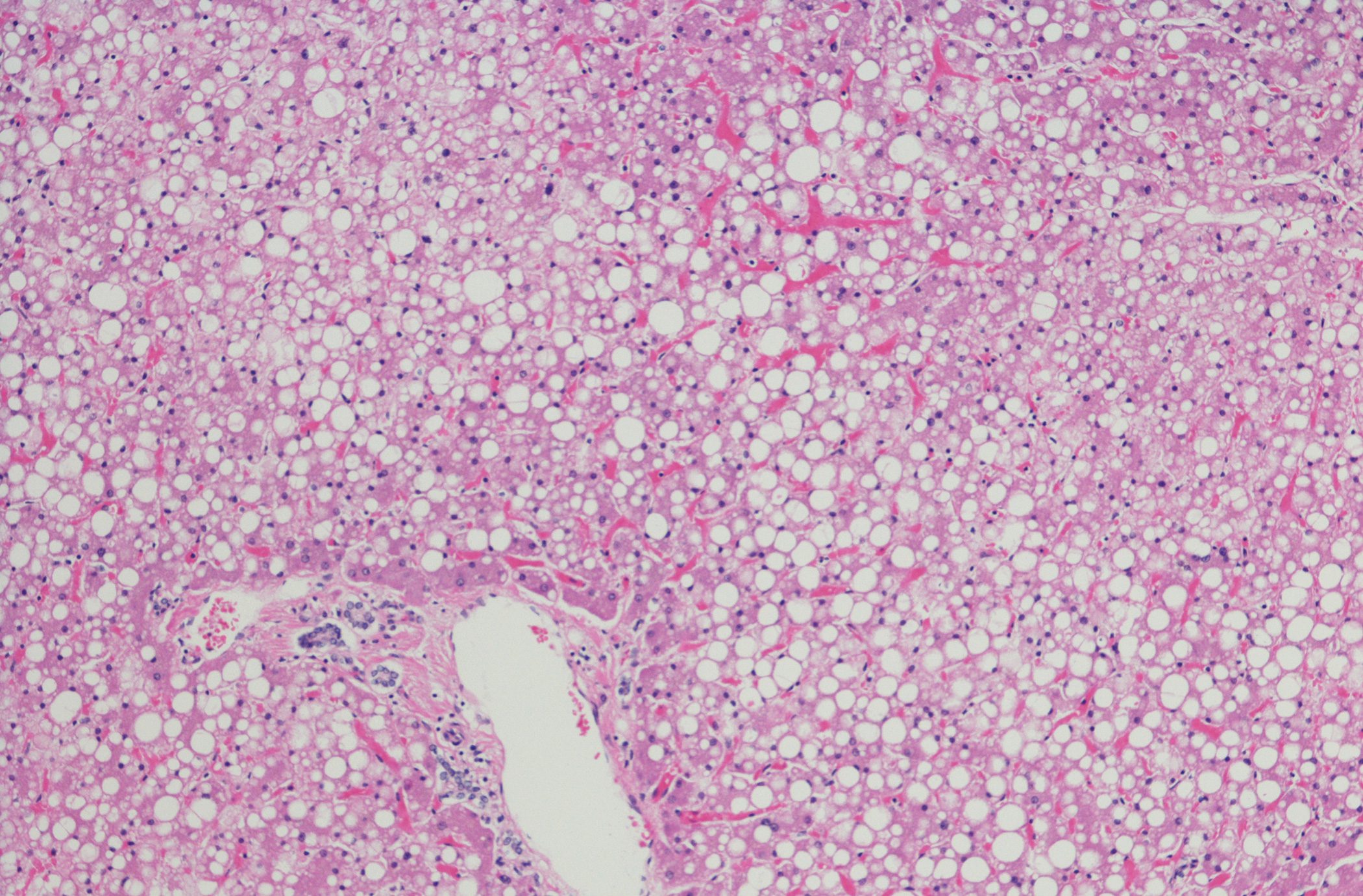

Cada año se diagnostica un tumor cerebral a unas 600 personas en Suiza [1]. Con un 55%, el glioblastoma es el tumor cerebral primario maligno más frecuente en adultos y actualmente es incurable [2]. Surge de las células de sostén del cerebro, puede producirse en cualquier parte del cerebro y suele afectar a personas de entre 50 y 70 años. Crecen a lo largo de los tractos de fibras del cerebro y se extienden así a nivel local, regional y suprarregional. Los rasgos distintivos del glioblastoma en el examen de los tejidos al microscopio son las diminutas neoplasias vasculares, las divisiones celulares y las zonas de muerte celular. Las variantes poco frecuentes del glioblastoma son el gliosarcoma, el glioblastoma de células gigantes y el glioblastoma epitelioide. Los factores de riesgo para el desarrollo del glioblastoma aún no se conocen del todo. Sólo la irradiación de la cabeza pudo detectarse como causante. Los factores hereditarios sólo desempeñan un papel subordinado.

Clasificar correctamente los tumores heterogéneos

Aunque una clasificación morfológica basada en la histopatología proporciona información importante para el diagnóstico de un glioblastoma, tiene el inconveniente de que no puede reflejar la heterogeneidad de los tumores y, por tanto, es insuficiente para el manejo de los pacientes. Cuando se revisó la clasificación de la OMS de los tumores del SNC (CNS 4) en 2016, se reestructuró por tanto la clasificación del GBM incluyendo características moleculares en las manifestaciones histopatológicas. Por ejemplo, se incluyó el estado de mutación IDH para el diagnóstico del GBM con el fin de clasificar a los pacientes en diferentes subgrupos, a saber, glioblastoma, tipo IDH salvaje y glioblastoma, tipo IDH mutante. El glioblastoma de tipo IDH salvaje corresponde al glioblastoma primario definido clínicamente, que se caracteriza por un desarrollo de novo sin una lesión precursora reconocible. Este grupo representa la inmensa mayoría de los pacientes con glioblastoma (alrededor del 90%), se diagnostica con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada y tiene un curso clínico más agresivo. Por el contrario, el glioblastoma con mutación IDH o glioblastoma secundario surge típicamente de un precursor astrocitoma difuso o anaplásico. Este grupo representa aproximadamente el 10% de los pacientes y predomina en pacientes más jóvenes, con una mediana de edad en el momento del diagnóstico de 44 años, lo que generalmente confiere un mejor pronóstico [2]. Este cambio hacia la clasificación molecular de los tumores cerebrales primarios se enfatiza aún más en la clasificación revisada de la OMS de 2021 de los tumores del SNC (CNS 5), que incluye más características moleculares como parte de la definición de los gliomas. Entre ellas se incluyen la mutación por deleción homocigota CDKN2A/B, la mutación del promotor TERT, la amplificación del gen EGFR y la ganancia combinada de todo el cromosoma 7 y la pérdida de todo el cromosoma (+7/-10) como requisito previo para el diagnóstico de GBM, tipo IDH salvaje [2].

Mucho ayuda mucho – pero no lo suficiente

Actualmente, los glioblastomas se tratan con una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia: el régimen Stupp. La operación alivia la masa tumoral principal sin generar déficits. El pronóstico también puede mejorarse de este modo. Pero sólo temporalmente, hasta que la masa se haya regenerado. Otra opción de tratamiento es utilizar la radioterapia para detener las células en una fase de crecimiento del ciclo celular. Esto suele funcionar muy bien. Sin embargo, aquí ocurre lo mismo que con la operación: las células profundamente ramificadas no pueden abordarse. Y por último, se puede recurrir a la quimioterapia. Hasta ahora, la temozolomida se ha utilizado como terapia primaria, combinada con lomustina en función del perfil molecular, la edad y el estado clínico-neurológico. Con bastante éxito. Sin embargo, sólo en un tercio de los afectados que no muestran resistencia a la quimioterapia alquilante. E incluso con ellas, la enfermedad vuelve a progresar al cabo de cierto tiempo y se produce una recaída [3]. La estrategia de tratamiento de la progresión se coordina de forma interdisciplinar, basándose en varios criterios, entre los que se incluyen el estado clínico, la latencia a la terapia de primera línea y el patrón de imagen de la progresión. Los ensayos de terapia clínica son una parte integral del tratamiento del glioblastoma en todas las fases de la enfermedad. Los ensayos de terapia clínica actuales investigan estrategias terapéuticas basadas en biomarcadores, diversas estrategias de inmunoterapia y la optimización adicional de los conceptos terapéuticos existentes [4].

Literatura:

- www.krebsliga.ch/ueber-krebs/krebsarten/hirntumoren-und-hirnmetastasen (última consulta: 05/12/2024).

- Lan Z, Li X, Zhang X: Glioblastoma: actualización en patología, mecanismos moleculares y biomarcadores. Int J Mol Sci. 2024 mar 6; 25(5): 3040.

- Venkataramani V, Yang Y, Schubert MC, et al: El glioblastoma secuestra los mecanismos neuronales para la invasión cerebral. Cell 2022; 185(16):2899-2917.

- Rieger D, Reovanz M, Kurz S, et al: Glioblastoma: conceptos terapéuticos actuales. Oncología 2024.

InFo ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA 2024; 12(6): 24