En caso de síntomas visuales o alteraciones de la función hormonal, puede estar presente un adenoma de la glándula pituitaria, que debe considerarse y aclararse endocrinológicamente y mediante resonancia magnética del cráneo o de la región de la silla turca. Estos tumores representan aproximadamente el 10-15% de los tumores cerebrales primarios y son la enfermedad hipofisaria más frecuente en adultos. Excepto en el caso de los adenomas productores de prolactina, que suelen tratarse con agonistas dopaminérgicos, la extirpación quirúrgica mediante un abordaje transnasal y transfenoidal es el tratamiento de primera elección. Los procedimientos radioterapéuticos se utilizan sobre todo de forma adyuvante o para las recidivas.

Los estudios de autopsias muestran tasas de prevalencia de tumores hipofisarios de hasta el 25%, lo que subraya indirectamente el problema de los hallazgos hipofisarios posiblemente detectados de forma incidental. Se calcula que cada año se diagnostica un adenoma hipofisario a una de cada 10.000 personas, con una frecuencia ligeramente mayor en mujeres que en hombres. Suelen aparecer en la tercera y cuarta décadas de la vida, pero pueden diagnosticarse hasta bien entrada la vejez. La clasificación funcional distingue los adenomas hipofisarios hormonoactivos de los hormonoinactivos, y la clasificación morfológica distingue los microadenomas (≤10 mm) de los macroadenomas (>10 mm).

Presentación clínica

Los prolactinomas son los más frecuentemente diagnosticados, con aproximadamente un 40-60%. Clínicamente, se hacen notar a través de la amenorrea, la galactorrea o una reducción de la libido y la potencia. Los hombres suelen ser diagnosticados más tarde que las mujeres. Los niños son más propensos a presentar cefaleas, amenorrea primaria y retraso del crecimiento. En estos casos, el nivel de prolactina en el laboratorio es varias veces superior al normal. Sin embargo, la hiperprolactinemia (normalmente un máximo de dos a tres veces superior al límite superior) también puede producirse debido a la compresión del tallo hipofisario por un adenoma hormonal inactivo (hiperprolactinemia concomitante o “efecto tallo”) o tener a menudo causas no hipofisarias: Insuficiencia hepática y renal, hipotiroidismo, inducido por fármacos (por ejemplo, antagonistas de la dopamina, estrógenos).

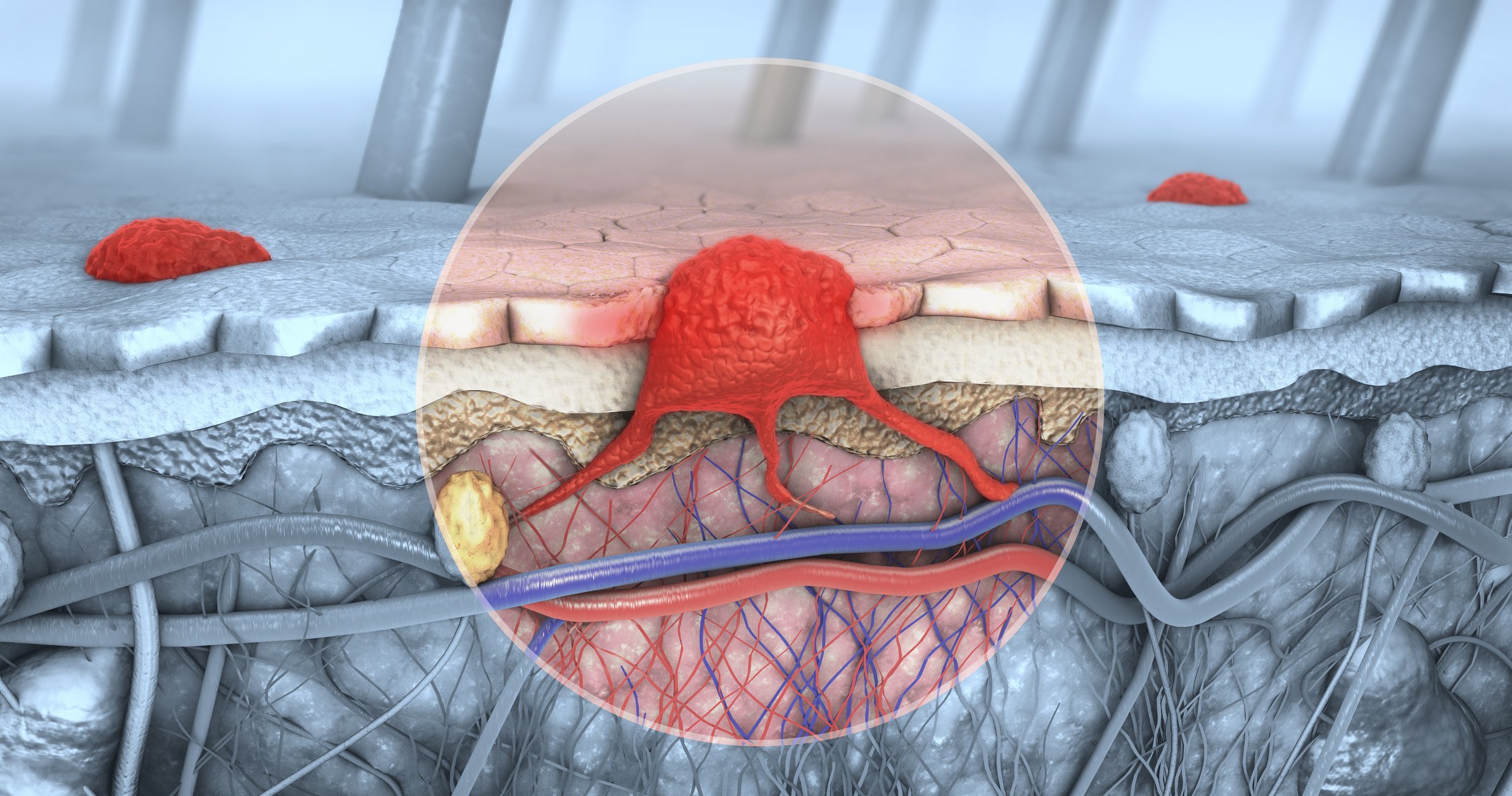

Los adenomas hipofisarios endocrinos inactivos son los segundos más frecuentes. Se trata en su mayoría de macroadenomas, que se vuelven sintomáticos debido a su efecto ocupante de espacio en la hipófisis y las estructuras vecinas. A menudo, puede detectarse la expresión de gonadotropinas en estos adenomas mediante inmunohistoquímica, pero no suele ser clínicamente relevante (“secretores silenciosos”). La cefalea, los déficits del campo visual (hemianopsia bitemporal clásica) y la adinamia debida a la insuficiencia hipofisaria son los síntomas más frecuentes cuando se diagnostica un adenoma hormonoinactivo. Los tumores grandes rompen el diafragma estrellado y también pueden provocar la obstrucción del foramen Monroi y ésta, a su vez, la hidrocefalia. La infiltración del seno cavernoso también puede causar déficits de los nervios craneales, como visión doble o ptosis, así como dolor facial (síndrome del seno cavernoso). Si se invade el lóbulo temporal, pueden producirse crisis epilépticas parciales complejas y problemas de memoria. La apoplejía hipofisaria (Fig. 1) suele ser una indicación quirúrgica urgente y es típicamente sintomática por dolor de cabeza y alteraciones visuales, así como por posibles alteraciones de la conciencia (como resultado de la insuficiencia hipofisaria y/o alteraciones electrolíticas). La insuficiencia del lóbulo posterior de la hipófisis con diabetes insípida es relativamente rara y se presenta más comúnmente con tumores supraselares e hipotalámicos.

Alrededor del 30% de todos los adenomas hipofisarios hormonoactivos segregan GH (“hormona del crecimiento” = somatotropina), en su mayoría macroadenomas. Clínicamente, se presentan con gigantismo en adolescentes y acromegalia en adultos. Los signos de la acromegalia incluyen el agrandamiento del acra, la hinchazón de los tejidos blandos, la hiperhidrosis, la macroglosia, el prognatismo, el dolor a la presión retroorbitaria, el síndrome del túnel carpiano y el desarrollo de un síndrome metabólico con diabetes e hipertensión arterial. Otros tumores no hipofisarios también pueden segregar GH o GHRH y provocar así una acromegalia. Dado que la GH se secreta de forma pulsátil, la determinación de IGF1 (somatomedina) se practica con fines diagnósticos. La determinación repetida de GH tras la ingestión de glucosa oral (prueba de tolerancia a la glucosa oral) confirma el diagnóstico si no se consigue suprimir la GH.

Los adenomas hipofisarios secretores de ACTH representan el 15-25% de todos los tumores hormonoactivos. Alrededor del 80% de todos los síndromes de Cushing son ACTH-dependientes (enfermedad de Cushing), y el 85% de estos casos se deben a un microadenoma de la hipófisis (mientras que alrededor del 15% se deben a un tumor ectópico productor de ACTH). Los síntomas clínicos son aumento de peso, obesidad troncular, cuello de búfalo, acné, estrías distensas, hirsutismo, osteoporosis, hipertensión, diabetes mellitus, alteraciones de la función sexual y depresión. La confirmación del diagnóstico por el laboratorio puede llegar a ser muy compleja. Es necesaria la determinación de cortisol en suero y orina de 24h, así como pruebas de supresión funcional (dexametasona, CRH). En raras ocasiones, cuando un microadenoma no puede visualizarse de forma fiable en la IRM, se requiere la medición de ACTH mediante cateterismo superselectivo en el seno petroso inferior. Realizamos el cateterismo incluso si estamos seguros de la presencia de un microadenoma, ya que en aproximadamente el 10% de los casos puede haber un incidentaloma.

En raras ocasiones, la afectación del espacio hipofisario hipertrófico se asocia a una producción excesiva de ACTH tras una suprarrenalectomía total (para el tratamiento del síndrome de Cushing de origen extrahipofisario). Esta complicación se conoce como síndrome de Nelson y está causada por la falta de retroalimentación negativa del cortisol.

Los adenomas productores de gonadotropinas pueden provocar pubertas precoz o amenorrea primaria en los niños. Sin embargo, estos tumores son muy raros, al igual que los adenomas productores de TSH.

Aclaración preoperatoria

Debe realizarse una evaluación endocrinológica diferenciada antes de la operación. Es posible que haya que sustituir las hormonas antes de la operación. La resonancia magnética de la región selar es el diagnóstico por imagen de elección. Debe incluirse la ponderación T1 en los tres planos con y sin agente de contraste. Si se sospecha un microadenoma hormonoactivo, pero el adenoma no puede verse en la RM primaria, es aconsejable reducir la dosis de medio de contraste o realizar una RM dinámica tras la inyección del medio de contraste. Una secuencia T2 y una angio-RM también son útiles. La identificación clara de las estructuras adyacentes a la silla turca (seno cavernoso, quiasma, vasos) es de enorme importancia. También suele ser útil una tomografía computerizada, ya que se pueden identificar mejor las estructuras óseas de la cavidad nasal y el seno esfenoidal. Es aconsejable disponer de un conjunto de datos en 3D elaborado a partir de una imagen seccional para poder utilizar la neuronavegación. Si existe una extensión supraselar, debe realizarse una aclaración oftalmológica preoperatoria mediante la determinación de la agudeza visual y el campo visual. Además, el estado general del paciente debe evaluarse, por supuesto, desde el punto de vista anestesiológico.

Terapia

Si existe hipopituitarismo, secreción hormonal, déficit del campo visual o crecimiento tumoral documentado, está indicado el tratamiento del adenoma hipofisario. Si los adenomas hipofisarios se descubren por casualidad durante un examen de IRM, como los llamados incidentalomas, se aclaran más endocrinológicamente. Si son hormonoinactivos y no hay efecto de ocupación de espacio, pueden seguir controlándose mediante exámenes de IRM, por ejemplo, al cabo de uno, dos y cinco años si son estacionarios. Según la bibliografía, cabe esperar un crecimiento tumoral en alrededor del 10% de los microadenomas y en torno al 25% de los macroadenomas.

Los prolactinomas se tratan principalmente con bromocriptina o cabergolina. El objetivo es una menstruación regular y una libido normal. La normalización del nivel de prolactina no puede lograrse con medicación en todos los casos. Se puede intentar interrumpir el tratamiento al cabo de dos a cinco años, en función del tamaño del tumor. Si la terapia farmacológica no funciona o no se tolera, está indicada la cirugía. Se trata de una buena alternativa de tratamiento, especialmente para los microprolactinomas, ya que se puede lograr una remisión a largo plazo en >80% de los casos. Si se produce una hemorragia de líquido cefalorraquídeo (LCR) durante la regresión tumoral bajo tratamiento farmacológico, también hay indicación de cirugía.

Aunque también se han descrito tratamientos farmacológicos equivalentes para los adenomas secretores de GH, la cirugía es el tratamiento de primera elección para éstos y para todos los demás adenomas.

Tecnología quirúrgica

Si el tumor es muy supraselar y además está asimétricamente localizado, a veces hay que extirparlo mediante una craneotomía. Sin embargo, alrededor del 90% de los adenomas hipofisarios pueden operarse mediante un abordaje transnasal-transesfenoidal (Fig. 2). Según las condiciones anatómicas y las preferencias del cirujano, se opta por una incisión mucosa en el vestíbulo nasal, sublabial o directamente en el esfenoides para abrir finalmente la cavidad esfenoidal en la línea media tras introducir un espéculo. Allí, la mucosa se retira completamente y la silla turca puede verse desde el planum sphenoidale hasta el clivus. El objetivo es resecar el tumor de la forma más radical posible, preservando al mismo tiempo la glándula pituitaria normal. Si el adenoma crece de forma invasiva hacia el seno cavernoso, suele ser necesario dejar partes del tumor en su lugar. Si el líquido cefalorraquídeo fluye intraoperatoriamente, es necesaria una reconstrucción estanca del suelo de la silla turca.

Cada vez son más los centros que utilizan endoscopios para resecar los adenomas hipofisarios, a menudo en colaboración con colegas otorrinolaringólogos que realizan el abordaje. La visualización en la zona de la silla turca es mejor con la técnica endoscópica que con la microcirugía. Sin embargo, ningún estudio ha podido demostrar aún que la tasa de resección sea mayor con la técnica endoscópica. La morbilidad nasal, es decir, la formación de costras, la secreción y la aparición de sinusitis, es comparable con ambas técnicas. Según algunos estudios, el uso de imágenes por resonancia magnética intraoperatoria aumenta la tasa de resección, pero esta tecnología aún no se ha convertido en una norma generalmente aceptada.

En última instancia, el tamaño, la extensión y la invasividad del adenoma, así como la experiencia del cirujano, determinan la resección y la tasa de complicaciones. La tasa de complicaciones de la cirugía transfenoidal es relativamente baja (1-5%). La meningitis y las fístulas de líquido cefalorraquídeo son, casi sin excepción, fácilmente manejables. Al igual que la tasa de mortalidad de la intervención, la probabilidad de complicaciones graves como hemorragias secundarias que provoquen discapacidad visual o ceguera está muy por debajo del uno por ciento.

Control postoperatorio

En el postoperatorio, se presta atención al equilibrio de líquidos, electrolitos y peso corporal. Puede producirse temporalmente diabetes insípida en caso de déficit de ADH y/o hiponatremia en el contexto de una sobreproducción de ADH (SIADH). Si se produce insuficiencia hipofisaria en el postoperatorio (en aproximadamente el 10% de los casos), deben sustituirse las hormonas correspondientes. En caso de deficiencia de ACTH, el paciente recibe una terapia con hidrocortisona, fija o a demanda en función del nivel de cortisol, así como una tarjeta de emergencia (“profilaxis de estrés”). El estudio patológico debe incluir un análisis inmunohistoquímico, así como el índice de proliferación. Tras el alta, se realiza un seguimiento de los pacientes con endocrinología e imagen según el esquema.

Radioterapia

En este caso, la radiocirugía estereotáctica (radiación única de alta dosis y alta precisión = Radiocirugía Estereotáctica, SRS) y la radioterapia fraccionada (RT) están disponibles como opciones. Los estudios han probado la SRS como opción de tratamiento primario. La remisión endocrinológica o el control del crecimiento también pueden darse en este caso, pero los datos al respecto son muy diferentes. Recomendamos la SRS como tratamiento adyuvante para los adenomas residuales sintomáticos o progresivos. La condición para la aplicación de esta estrategia es la presencia de un tumor bien definido con un volumen lo más pequeño posible. Para las lesiones de mayor tamaño y/o peor delimitadas, es más recomendable la radioterapia fraccionada. Tras la radioterapia, es muy frecuente que se produzca una pérdida gradual de la función de la hipófisis anterior.

Agradecemos a la Prof. Dra. med. Mjriam Christ-Crain su revisión crítica del manuscrito.

Para saber más:

- Buchfelder M, Schlaffer S: Tratamiento quirúrgico de los tumores hipofisarios. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009 oct; 23(5): 677-692.

- Molitch ME: Tumores hipofisarios: incidentalomas hipofisarios. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009 oct; 23(5): 667-675.

- Jagannathan J, et al: Tumores cerebrales benignos: tumores sellares/paraselares. Neurol Clin 2007 Nov; 25(4): 1231-1249.

InFo ONcOLOGíA & HEMATOLOGíA 2015; 3(7): 14-17